5分でわかる広岡浅子

広岡浅子と大同生命

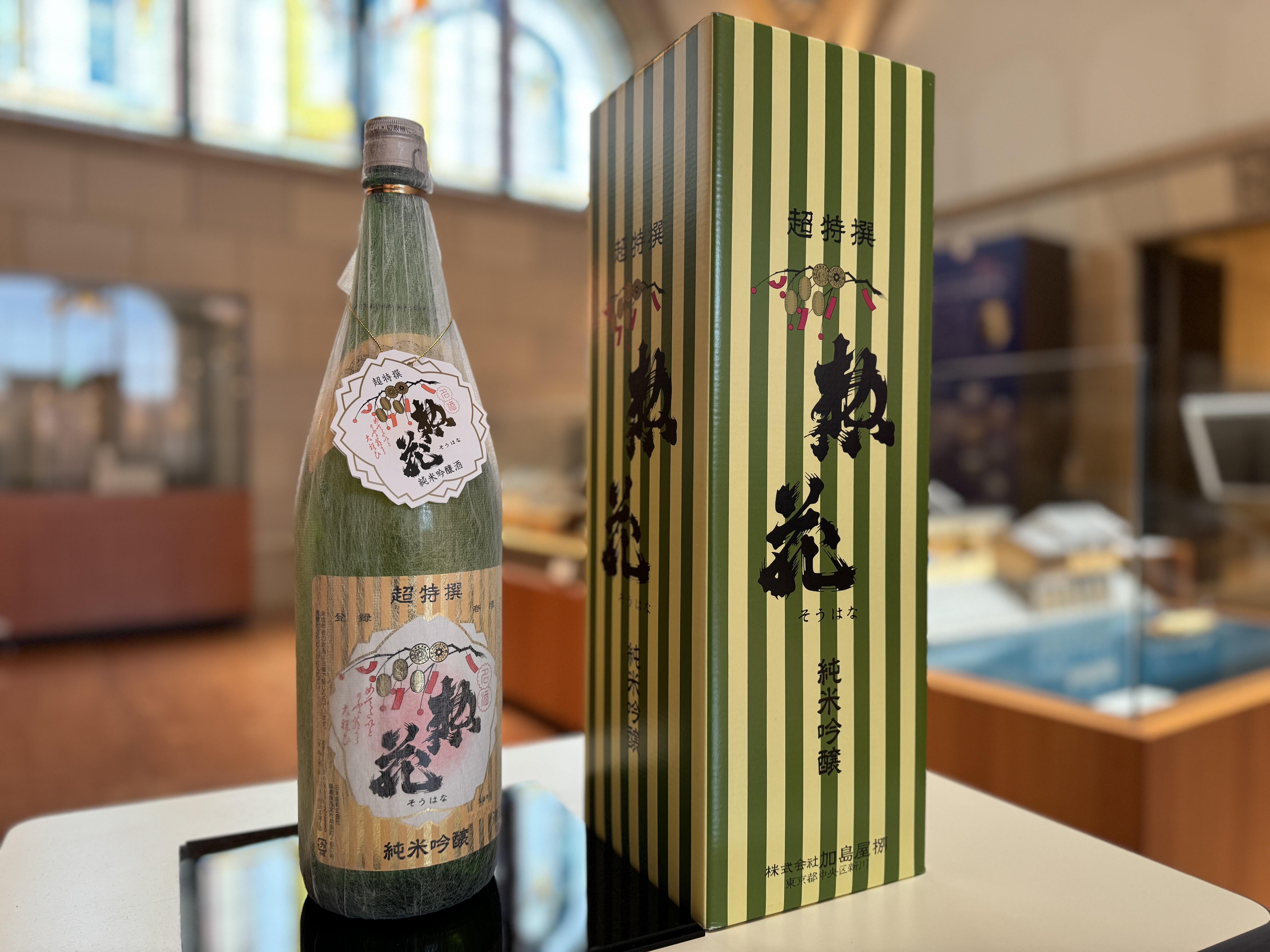

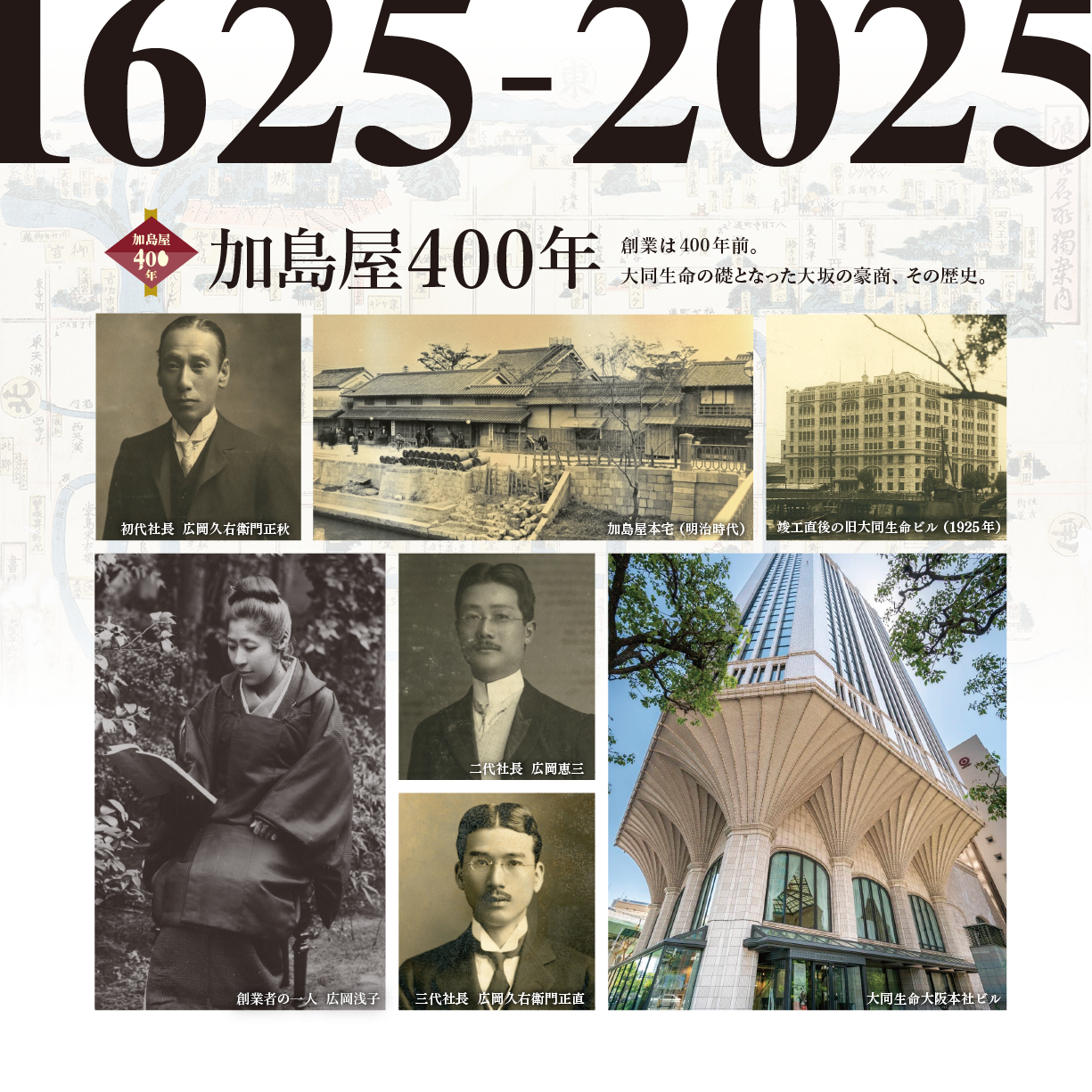

大同生命は、1902(明治35)年、当時朝日生命(現在の朝日生命とは別会社)を経営していた加島屋(かじまや)が主体となって、東京の護国生命、北海道の北海生命との合併により設立されました。

江戸時代、大坂有数の豪商であった加島屋は、明治維新の動乱により家勢が傾きます。その危機を救ったのが、17歳(数え年。以下同様)で加島屋の次男・広岡信五郎に嫁いだ広岡浅子です。

浅子は、七転び八起きを超える「九転十起」を座右の銘とし、炭鉱経営等に参画。さらに中川小十郎をはじめとする有能な人材を招聘し、大同生命の創業にも深く関わるなど、その手腕を遺憾なく発揮します。

加島屋を立て直した浅子は、夫・信五郎が亡くなった後、事業を女婿の広岡恵三(大同生命第2代社長)に託し、女性の地位向上に尽力します。

1919(大正8)年、71歳でその生涯に幕を下ろした浅子は「普段から言っていることが遺言」だとして、最期の言葉を残しませんでした。

明治・大正を全力で駆け抜けた女性実業家・広岡浅子の生涯について、ご紹介します。

なお、広岡浅子は2015年度後期連続テレビ小説「あさが来た」(NHK)のヒロインのモデルとなりました。

加島屋の立て直しと炭鉱経営

浅子は1849(嘉永2)年京都に生まれ、大坂の豪商・加島屋の広岡信五郎と17歳で結婚します。生来勉強が好きだった浅子は、結婚後独学で経営について学んだといいます。しかし時代はまさに維新の激動期。ビジネスの大半が諸藩との取引であった加島屋は急激に財政が悪化します。浅子はこれまで学んだことを活かし、若き当主・広岡久右衛門正秋、彼の兄である夫・信五郎とともに加島屋の立て直しのために、奔走するのです。

→詳しくは、コラム

『若き日の浅子と激動の幕末・明治維新(特設WEBサイトへ移動します)別ウィンドウで開きます』をご覧ください。

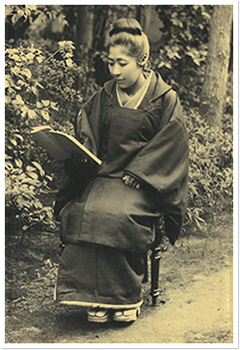

若かりし頃の広岡浅子と夫・信五郎

浅子は、新たなビジネスのチャンスをつかむことで加島屋の立て直しを図るべく、当時新しいビジネスとして注目されていた炭鉱業へと進出します。

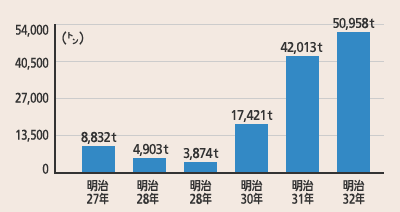

1885(明治18)年、まず最初に浅子が行ったのは、石炭を購入して海外へと輸出する事業でした。しかし海外輸出可能な港への輸送経費が高く、折からの石炭不況もあり、上手くいきませんでした。

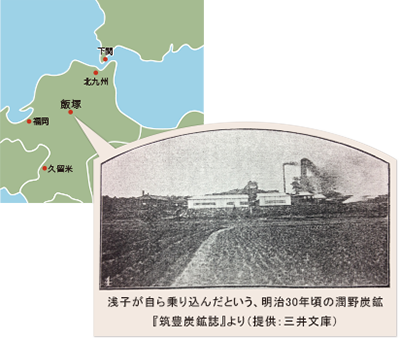

次に浅子は、筑豊の炭鉱主への出資に続き、福岡県嘉穂郡鎮西村(現在の福岡県飯塚市)にあった潤野炭鉱を買取り、炭鉱経営そのものに手を伸ばします。しかしこれも失敗。炭鉱には大きな断層が立ちふさがり、思っていたような産出量にはならず、炭鉱は休業を余儀なくされます。

しかし、浅子はそれでもあきらめませんでした。「周りの炭鉱がたくさん出ているのに、ここだけ出ない道理がない」。1895(明治28)年、浅子は周囲の反対を押し切って再開発を開始、自ら九州に赴き、時には炭鉱で生活をともにしながら、炭鉱夫を叱咤激励したのです。

そのような努力の結果、1897(明治30)年、ついに潤野炭鉱は産出量が急増、優良炭鉱へと生まれ変わりました。何度苦境に遭っても決してあきらめない、この体験が浅子の「九転十起」の元となったのです。

→詳しくは、コラム

『実業家・広岡浅子の奮闘(特設WEBサイトへ移動します)別ウィンドウで開きます』をご覧ください。

日本女子大学校の設立

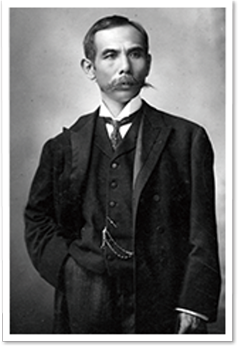

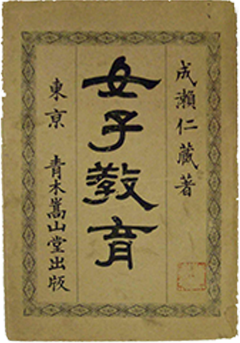

浅子が大阪と炭鉱のある九州を忙しく往復していた頃、成瀬仁蔵と名乗る人物が浅子の元を訪ねてきました。米国から帰国後、大阪で梅花女学校の校長となっていた成瀬は、女子にも高等教育が必要と考え、日本で最初の女子大学を設立しようと奔走していました。浅子と面会した成瀬は、資金援助などの賛同を依頼するとともに、自身の著作『女子教育』を浅子に手渡しました。

成瀬仁蔵(1858-1919)と

著作の「女子教育」

(提供:日本女子大学)

浅子は九州滞在中にこの『女子教育』をひもとき、「繰り返して読むこと三回、感涙止まらなかった」と述懐するまでに共感し、「この人こそ真に女子教育を託すべき人」と、成瀬への協力を決心します。

やると決めたら、どんなに困難があろうともそれを乗り越えようとするのが浅子の性格です。自らがお金を寄付するだけでなく、成瀬とともに、時には成瀬の代わりに東京へ赴き、自らが大学を創らん勢いで政財界の有力者に女子大学の必要性を説いて回り、次々と協力を取り付けていったのです。その結果、ついに1901(明治34)年、日本初の女子大学・日本女子大学校(現在の日本女子大学)が設立されます。

→詳しくは、コラム

『日本女子大学校の設立(特設WEBサイトへ移動します)別ウィンドウで開きます』をご覧ください。

1898(明治31)年頃の浅子

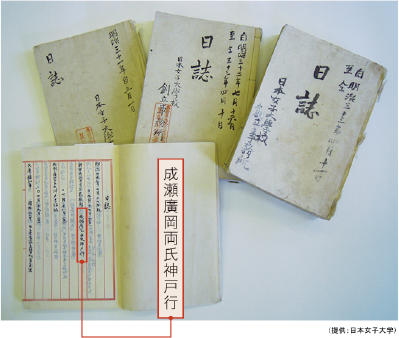

「日本女子大学校創立事務所日誌」1896(明治29)年

創立事務所立ち上げの初日、

成瀬と浅子が共に行動したことが記されています。

東京で活動している浅子からの報告。

各界の名だたる人物から、女子大学設立の協力を得たことが報告されています。

伊藤 博文

大隈 重信

松方 正義

西園寺 公望

渋澤 栄一

自分のためではなく、

社会のために

浅子に影響を受けた女性たち

浅子は日本女子大学校設立後も、情熱を失うことはありませんでした。「社会の一員である女性に教育をしない手はない」という信念を持ち続けた浅子は、1914(大正3)年から亡くなる前年まで、御殿場・二の岡にあった別荘に20名程度の女性を招き、夏期勉強会を毎年開催します。この勉強会に参加した若き女性たちは、後に政治、教育、文学などあらゆる分野で日本を代表する女性として活躍しました。

→詳しくは、コラム

『大同生命の誕生とその後の浅子(特設WEBサイトへ移動します)別ウィンドウで開きます』をご覧ください。

夏期勉強会の主な参加者

井上秀

(1875‐1963)

日本女子大学校出身。浅子の娘・亀子と同級生だった縁で古くから浅子と行動を共にする。後に日本女子大学校初の女性校長となる。

→詳しくは、コラム

『「愛弟子」井上秀にとっての浅子(特設WEBサイトへ移動します)別ウィンドウで開きます』をご覧ください。

(提供:日本女子大学)

小橋三四子

(1883‐1922)

日本女子大学校出身。卒業後は女性記者として日本初の新聞婦人欄・よみうり婦人付録の主任編集者を務める。その後『婦人週報』を創刊、浅子の自伝である『一週一信』を発行するなど、浅子が亡くなる直前まで親しく交遊を結ぶ。

(提供:日本女子大学)

市川房枝

(1893‐1981)

愛知県での教員時代、小橋三四子に勧められ夏期勉強会に参加。その後女性参政権獲得運動に尽力し、戦後、参政権実現後は参議院議員25年。生涯を女性の地位向上や政治の浄化に捧げた。

(提供:市川房枝記念会

女性と政治センター)

村岡花子

(1893‐1968)

矯風会を通じ浅子の知遇を得て、山梨英和女学校の教師をしていた1916(大正5)年から夏期勉強会に参加。後に児童文学作家・翻訳者として『赤毛のアン』他多数の作品を世に出す。

※矯風会:1886(明治19)年に創設された、キリスト教の精神に基づいた女子教育・婦人運動を推進する女性団体。

(提供:赤毛のアン記念館

村岡花子文庫)

-

activity

activity -

collab

collab -

collab

collab -

business

business -

activityNEW

activityNEW -

business

business -

collab

collab -

managementNEW

managementNEW