通史編1625-1929大同生命の源流

1600

1900

1930

1950

1970

2000

2020

1868-1902

加島屋の近代化と広岡浅子

精米業から大名貸しへ。加島屋は江戸時代を通じて、「コメと金融」という経済の血液ともいえるビジネス分野で成功を収め、大坂、ひいては日本全体で押しも押されもせぬ大商家となりますが、その隆盛は明治維新の激動によって崩れ去ってしまいます。

廃藩置県(1871年)により、大名貸しを主としていた加島屋はビジネス相手がいなくなってしまい、経営の根幹が崩れてしまいました。旧来の商家が次々と破綻する中、加島屋も生き残りをかけて近代化を試みます。加島屋にとって、豪商から近代的な企業グループ(資本家)への、長く苦しい変革の道程でした。この変革においてリーダーシップをとったのが、女性実業家・広岡浅子です。浅子は、日本女子大学校の設立、愛国婦人会の授産事業など、女性が高等教育を受け、経済的に自立できる社会を作り出そうとするなど近代的な発想を持った人物でした。三井家に生まれ、加島屋五兵衛家の当主・広岡信五郎に嫁ぐと、廃藩置県以降、危機に瀕した加島屋を立て直すために、加島屋九代目当主・広岡久右衛門正秋、夫の信五郎とともに経営の立て直しに奔走しました。浅子を中心とした加島屋は、1888年に加島銀行を設立。1899年には「社会の救済」「人々の生活の安定」という理念を掲げて生命保険事業へと進出します。こうして加島屋は、加島銀行と大同生命を中心とする近代的な金融グループへの変革を果たしたのです。

加島屋の明治維新

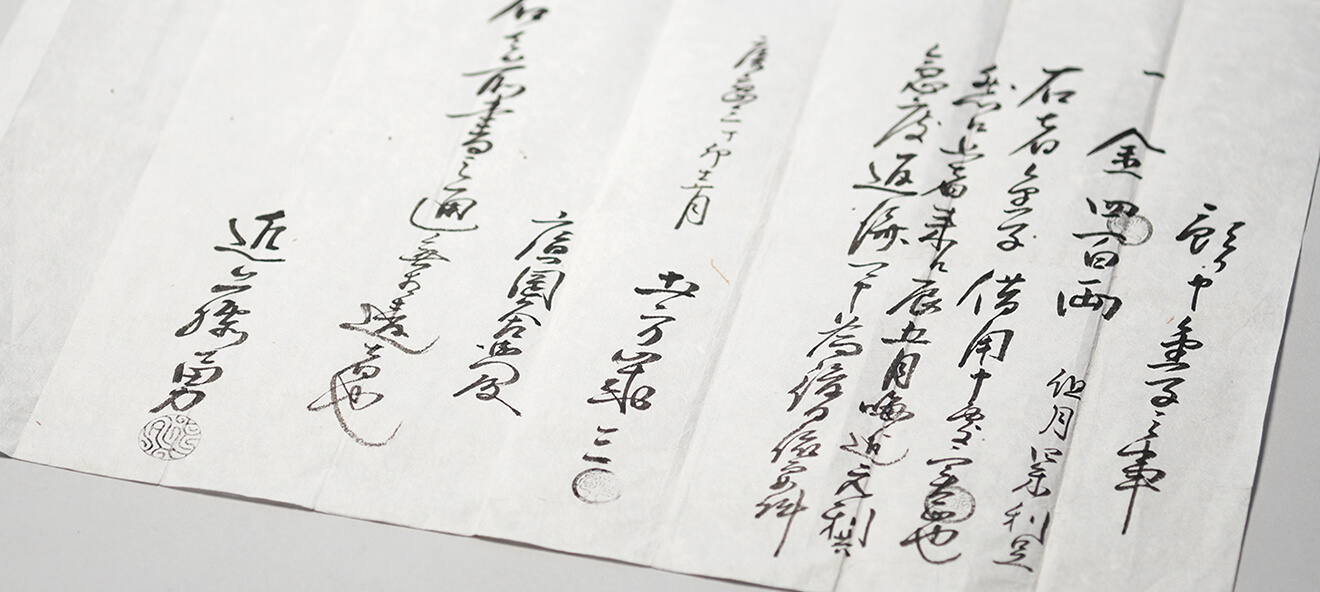

幕末の加島屋は、幕府の御用金に応じる一方で、長州藩のメインバンクも務めるなど幅広い融資関係があったため、難しい経営の舵取りを強いられました。現在も大同生命に残る「新撰組の借用書」や、その半年後に明治新政府の公金を預かった書類に、その一端がうかがえます。明治初期、加島屋は新政府への資金拠出を続けるとともに、通商司(経済官庁)や為替会社(金融機関)の要職を務めるなど、政府の経済政策に深く関わりました。しかし新政府が金融の中央集権化を進めるに従い、加島屋は徐々に政府と距離を置くようになりました。

廃藩置県と加島屋の危機

1871年の廃藩置県は、加島屋の経営に大きな打撃をもたらしました。これまで幕府をはじめ諸藩や旗本などに行ってきた貸付の債権の債務者が明治新政府へと変更され、債務が大きくカットされたことが、その大きな要因のひとつです。研究者が行った試算によると、加島屋が保有していた債権の約56%が無効とされてしまいました。こうして、大名貸しという加島屋のビジネスそのものがなくなってしまい、加島屋を豪商たらしめたビジネス基盤は終焉を迎えることになりました。

広岡家の変革

加島屋にとって、大名貸しに代わるビジネスの基盤をつくることが喫緊の課題でした。例えば、省庁や府県の公金を預かり運用する「為替方」や、過去の大名貸しの清算として政府から得た「新旧公債証書」という有価証券の売買といったビジネスにも乗り出しますが、いずれも順調には進まず、ついには旧大名の華族から借り入れを行うようになっていきます。江戸期の加島屋は、おおむね自己資本での経営を基本としていましたが、明治期には、経営の元手を他人資本に頼らざるを得ない状況となったのです。このような状況で、これまでの加島屋久右衛門家を本家、五兵衛家を分家とした独立採算制度から、本家・分家が一体となった経営へ変えようとする改革が動き出します。1877年、ついで1881年の経営改革を経て、加島屋は当主の独断ではなく、分家も含めた集団経営体制(合議制)にすることを決定。その中心にいたのは、三井家から広岡信五郎に嫁いだ浅子でした。

広岡浅子の登場

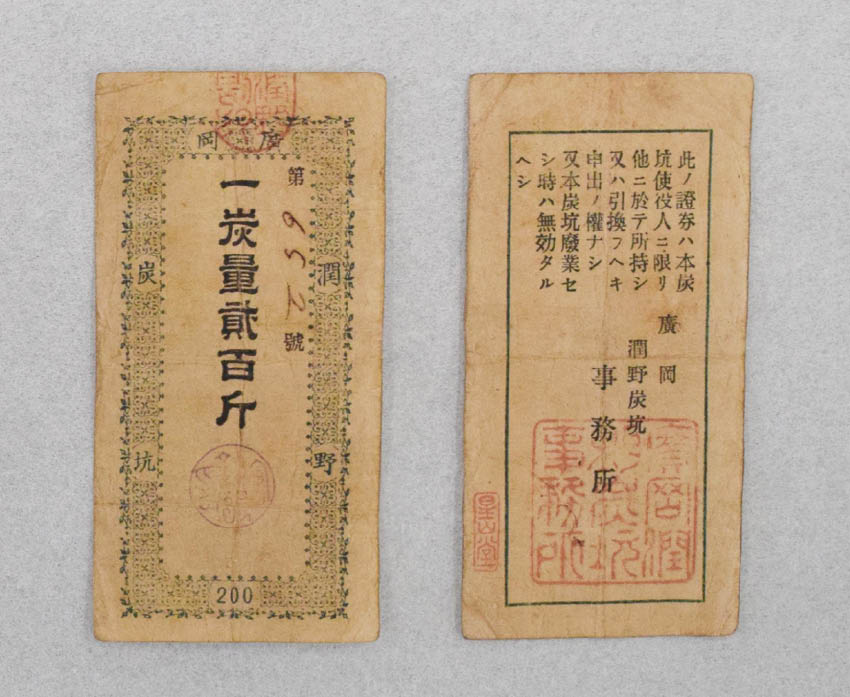

広岡浅子は三井家の出身。1865年に加島屋久右衛門家の分家にあたる加島屋五兵衛家の当主・広岡信五郎と結婚しました。幼い頃より学問に興味を持っていましたが、「商家の女に学問は不要」と親から禁じられてしまいます。しかし信五郎のもとに嫁いだ後に加島屋の将来に不安を覚え、学問や簿記、経営を独学で学ぶように。明治維新を迎えて加島屋が経営の危機に瀕した後、浅子は娘・亀子の出産を経た身で経営に参画するようになりました。そこで浅子は持ち前の行動力や決して諦めない気質で、加島屋の近代化の舵取り役として活躍。そんな浅子を支えたのは、義弟・広岡久右衛門正秋と夫・広岡信五郎であり、後ろ盾となったのは、江戸時代の商家の中でもいち早く近代企業化に成功した三井家でした。浅子は経営の立て直しに奔走。九州・筑豊地方で経営する炭鉱に自ら赴き、再開発を成功に導くなど、どんな困難にあっても決して諦めなかった浅子は、「九転十起」の精神で炭鉱、銀行の経営を行い、また現在の日本女子大学の設立に尽力するなど、女性の社会進出にも大きく貢献しました。

生命保険に託した想い

広岡浅子は、加島屋が生命保険業に進出した際もリーダーシップを発揮しました。1899年、経営が悪化した真宗生命が加島屋に救済を求めた際、同社の経営権取得を指示したのは浅子でした。浅子ら加島屋の経営陣は、“保険に入れば早死にする”という迷信さえあったこの時代に、なぜ火中の栗を拾ったのでしょう。浅子が亡くなった当時の保険専門紙は次のように記しています。

「浅子は社会救済の理想を実現するために、保険業に着目したのではないだろうか。世の中には種々の事業があるが、社会救済の意味を含み、人々の生活の安定を得させる事業が生命保険である。浅子はこの精神に共鳴したのではないだろうか」。この「社会の救済」「人々の生活の安定」という浅子らの想いは、現在も大同生命に受け継がれています。

その後、真宗生命は朝日生命(現在の朝日生命とは異なる)へと名称を変更し、さらに1902年7月15日、護国生命(東京)・北海生命(北海道)の2生保と合併、大同生命が創業します。大同生命の初代社長は九代目加島屋久右衛門の正秋ですが、正秋、信五郎とともに、浅子もまさしく「創業者の一人」だったのです。