健康経営

自律性を重視した人財マネジメントの展開、多様な人財の個性の発揮

大同生命では、多様な人材が働きがいを持ってその能力を最大限に発揮できる企業風土を構築するには、戦略的に「健康経営®」を推進し、従業員の活力や生産性の向上を促していくことが必要であると考えています。

そのため、「健康経営®」の理念のもと、「健康経営宣言(ココ・カラ宣言)」を行い、すべての従業員が心身ともに健康で活き活きと働ける職場の実現を目指し、「健康経営推進方針」を制定しました。

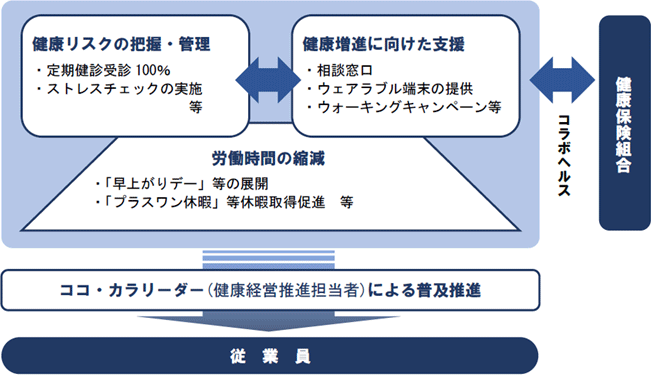

「健康経営宣言(ココ・カラ宣言)」に沿った各種取組み(「健康リスクの把握・管理」「健康保持・増進」「労働時間の縮減」)を実践していくことにより、すべての従業員が心身ともに健康で活き活きと働ける職場の実現を目指しています。

※「健康経営®」はNPO法人健康経営研究会の登録商標です。

「大同生命 ココ・カラ宣言」

大同生命は、従業員一人ひとりが心身(ココロ・カラダ)ともに健康であることが、企業の成長や社会への貢献にとって大切であると考えます。

そのため、従業員の「健康リスクの把握・管理」「健康保持・増進」「労働時間の縮減」への取組みを通じて、すべてのステークホルダーの満足度の増大を追求していきます。

「従業員の健康増進に向けた取組み」概要

これらの取組みが評価され、経済産業省が従業員の健康増進に取り組む「健康経営」を普及させることを目的としてスタートした「健康経営優良法人認定制度」に基づく「健康経営優良法人(大規模法人部門(ホワイト500))」に、9年連続(2017~2025)で認定されました。

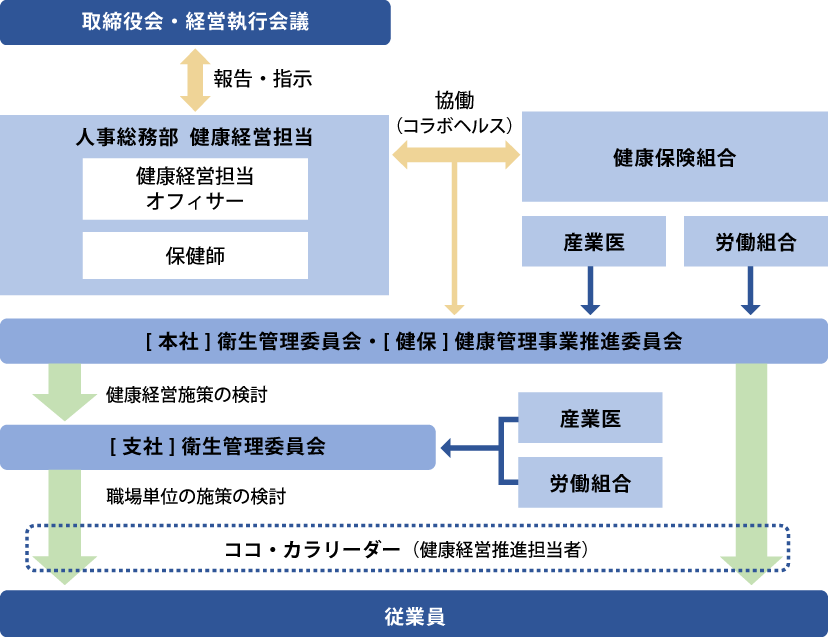

社長を健康経営の責任者とし、人事総務部に健康経営担当オフィサー、および、保健師を含む健康経営の専担者を配置するとともに、取締役会・経営執行会議から適宜指示がなされるなど、経営と一体となって「健康経営」を推進しています。

本社の「衛生管理委員会」を健康保険組合の「健康管理事業推進委員会」と合同で開催しており、人事総務部健康経営担当および健康保険組合が同委員会の事務局となって、産業医、保健師のほか、労働組合や関係部門を委員として、情報共有、現状分析・課題把握にもとづく健康経営施策(DAIDO-ココ・カラ)の検討を行っています。

同委員会を通じて立案した施策は、支社の衛生管理委員会、および、ココ・カラリーダー(支社・部門における健康経営推進担当者)が中心となって推進しています。

当社は、企業理念「ミッション:想う心とつながる力で 中小企業とともに 未来を創る」の達成に向けて、「バリュー:企業行動の優先順位を決定付ける価値観・行動基準」の一つとして「チャレンジ精神と多様性を尊重し、一人ひとりが自身の強みや個性を活かして活躍できる職場づくりを推進します。」を掲げています。

健康経営で目指す姿(解決したい経営課題)を「すべての従業員が心身ともに健康で活き活きと働ける職場作りの実現」とし、課題解決に向けたさまざまな取組みを行っています。これらの取組みにより、生活習慣の改善、喫煙率の低下、休暇取得日数の増加を含めた労働時間の縮減などを通じて、プレゼンティーイズム・アブセンティーイズム、ワークエンゲイジメントが改善・向上しつつあります。

- 従業員の健康課題を改善するための指標・施策などの一連の流れを「戦略マップ」で示しています。

- 従業員の「健康リスクの把握・管理」「健康保持・増進」「労働時間の縮減」ごとにさまざまな取組みを行うとともに、課題に対して効果測定指標(KPI)・目標値を設定し、達成に向けて取り組んでいます。

1. 健康リスクの把握・管理

(1)定期健康診断

定期健康診断は、当社の健康経営施策(「DAIDO-ココ・カラ」)のなかでも、最も重要な基本的施策の一つと位置づけて取り組んでいます。

- 大同生命健康保険組合(以下「健保組合」)と協働※1し、法定項目に加え、特定健康診査項目や、性別・年齢等に応じてがん検診項目などを組み込み、従業員が費用を負担することなく幅広い健診項目を受診できるようにしています。

- 就業時間認定など受診しやすい環境を整備し、予約未了者・未受診者に対する個別勧奨など受診状況の管理を徹底しており、受診率100%を継続して維持するとともに、「KENCO SUPPORT PROGRAM(KSP)※2」を自社にも導入し、過去の定期健康診断結果をいつでも確認できる環境を整備しています。

- 希望者への脳ドックの一部補助の開始(2022年度、定期健康診断と同時の実施時)、自己負担なくがん検診を受診できる者の範囲の拡大(2023・2024年度)や、一定年齢の者への骨密度測定の組み込み(2024年度)など、定期健康診断は、毎年、見直しに取り組んでいます。

- 特に、乳がん検診・子宮頸がん検診の受診率目標80%に向けて一層の取組みが必要と考え、2025年度から両検診をあらかじめ定期健診に組み込み、希望者が申し込む方式から変更しました。

※1健保組合と情報を共有(契約を締結)しコラボヘルスを推進。

※2中小企業のお客さまに対して、健康経営に必要なPDCAサイクルを一貫して支援する福利厚生サービスとしてお届けする「健康経営実践ツール」。

[定期健康診断、乳がん・子宮頸がん検診の受診率]

| 目標 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |

|---|---|---|---|---|

| 定期健康診断 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

| 乳がん検診 | 80.0% | 50.2% | 57.8% | 63.1% |

| 子宮頸がん検診 | 80.0% | 49.3% | 59.9% | 61.5% |

定期健康診断の結果判明後、「事後措置」、「二次健診」、「特定保健指導(健保組合)」等に取り組んでいます。

事後措置

- 定期健康診断の結果が判明する都度、従業員の健康を保持するために必要な措置について、産業医の意見を聴取し、必要に応じて就業上の制限(残業禁止など)を行うなど「事後措置」を適切に行っています。

二次健診

- 定期健康診断の結果、「要精密検査・治療」と判定された場合、「二次健診」の受診を勧奨しています。二次健診の受診率は80%台で推移しており、目標(90%)の達成に向け一層の取組みが必要と考え、2024年度から、特にがん検診項目(肺がん・胃がん・大腸がん・乳がん・子宮頸がん)を原因として二次健診を受診する場合、受診費用の一部補助(健保組合)を開始しました。

[二次健診の受診率]

| 目標 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |

|---|---|---|---|---|

| 受診率 | 90.0% | 82.0% | 85.3% | 85.9%※ |

※うち、「がん検診」を理由とした二次健診の受診率は88.6%。

特定保健指導

- 健保組合で取り組んでいる「特定保健指導」は、従業員の健康保持・増進に資するものであるため、就業時間内・会社パソコンを使用してオンラインでの実施・実施場所として会議室等の提供などを行っています。

- 健保組合との間で、実施率目標80%の達成に向けた一層の取組みが必要との課題を共有し、定期健康診断の「二次健診」の該当者と、「特定保健指導」の該当者を支社・部門ごとに一覧化し、所属長へ提供するなど実施率の向上へ向けて取り組んでいます。

[特定保健指導の実施率]

| 目標 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |

|---|---|---|---|---|

| 実施率 | 80.0% | 68.5% | 67.6% | 68.8% |

定期健康診断の結果にもとづく保健師による指導

- 早期の段階で生活習慣を見直し、健康的な状態を維持していくことを目的として、定期健康診断で、将来的に特定保健指導の対象となる可能性がある40歳未満の者(メタボリックシンドロームの懸念)や、多量飲酒の懸念のあることが判明した者に対して、保健師による保健指導を実施し、生活習慣の改善アドバイスを行っています。

(2)ストレスチェック制度にもとづくストレス検査

ストレスの気づきを促し、メンタルヘルス疾患を未然に防止することを目的としたストレスチェック制度にもとづく「ストレス検査」を毎年実施しています。

ストレス検査実施状況

- 高い受検率を維持したうえで、「総合健康リスク」は継続して90未満と良好な結果を維持しています。

[ストレス検査の受検率等]

| 目標 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |

|---|---|---|---|---|

| 受検率 | 98.0% | 98.4% | 97.4% | 97.7% |

| 総合健康リスク | - | 86pt | 85pt | 84pt |

| 高ストレス者率 | - | 10.8% | 10.9% | 9.1% |

医師による面接指導

- 高ストレス者と判定された者へは「医師による面接指導」を案内し、毎年、一定数の希望者が面接指導を受け、ストレス状況の改善に役立てています。

ストレス検査結果の組織分析

- 結果を分析し、問題のある組織の有無の把握に努めているほか、より働きやすい職場作りに役立てられるよう支社・部門単位に結果をフィードバックしています。

(3)衛生委員会・産業医の配置

労働安全衛生法に定める衛生委員会は、「衛生管理委員会」と称して、所属員数にかかわらず、全国約70の支社等(事業場)で毎月開催しています。

- 「本社衛生管理委員会」から「衛生委員会ニュース」および健康に関する研修教材として「“ココ・カラニュース”ヘルスアップ」※を提供し、これを活用するとともに、支社等事業場に応じた労働安全衛生・健康経営施策を検討・実施しています。

- 「衛生委員会ニュース」には、その月に取り組む施策のほか、毎号「相談窓口」を記載し周知するとともに、がんに関する動画を紹介、視聴を推奨しています。

- 「衛生管理委員会」を設置するすべての支社等事業場に産業医を配置し、「衛生管理委員会」への出席や「職場巡視」のほか、従業員の健康相談に対応しています。

(4)労働災害の発生予防

衛生管理者、衛生推進者、産業医、ココ・カラリーダー(健康経営推進担当者)の役割などを定めた「労働安全衛生ガイドブック」を提供し、支社等事業場の衛生管理委員会では、労働災害の発生状況の確認、原因・リスク分析を行い、必要に応じて再発防止策を実施するなど発生予防に努めています。

- 産業医は、支社等事業場の職場巡視を行っており、改善すべき点を把握した場合には、必要に応じて本社の所管部門にも報告され、対応・改善に努めています。

[労働災害の発生件数]

| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |

|---|---|---|---|

| 労働災害 | 59件 | 97件 | 124件 |

| 死亡災害 | 0件 | 0件 | 0件 |

- 当社では、営業担当者が業務上自動車を運転することが多いことから、酒気帯びの有無の確認を実施しているほか、業務上運転しない職員も含めて「交通事故・違反防止に向けた研修」を実施するなど、事故・労働災害の予防に努めています。

2.健康増進に向けた支援

(1)ヘルスリテラシーの向上に向けた取組み

従業員のヘルスリテラシーの向上を目的として、セミナー、研修等を実施しています。

DAIDO-ココ・カラセミナー

- 健康に関することをテーマに専門家をお招きし、全役職員を対象として「DAIDO-ココ・カラセミナー」を毎年実施しています。

[DAIDO-ココ・カラセミナーの実施状況]

| 年度 | テーマ | 参加率 | 「参考になった」と回答した 従業員の割合 |

|---|---|---|---|

| 2022 | 心を支え、効果的に関わるメンタルヘルス& 効果的なコミュニケーション |

95.0% | 94.9% |

| 2023 | 心もからだもスッキリ!快適睡眠術 | 96.0% | 96.0% |

| <特別セミナー①>子宮頸がんを知る ~子宮頸がんの最新情報とがんサバイバーの体験談~ |

- | 98.9% | |

| <特別セミナー②>世界一受けたいがんの授業2024 ~大人のがん教育に向けて~ |

95.6% | 96.5% | |

| 2024 | 誰にでも起こり得るメンタルヘルス不調 ~ココロのメンテと職場の対応~ |

97.0% | 98.9% |

ヘルスリテラシー向上研修

- 従業員の健康は「まず従業員自身が健康保持・増進に努めることが必要である」という観点から、全従業員を対象に、「ヘルスリテラシー向上研修」(eラーニング研修)を実施しており、「健康経営の概要の理解」「生活習慣」「主な疾病」「メンタルヘルス(こころの健康)」「女性特有の健康関連課題」に関する基礎的な事項を体系的に学んでいます。

[ヘルスリテラシー向上研修の受講率]

| 目標 | 2024年度 | |

|---|---|---|

| 受講率 | 95.0% | 96.5% |

(2)心の健康(メンタルヘルス)保持・増進に関する取組み

近年、心の健康問題が労働者、その家族、会社および社会に与える影響は、ますます大きくなっているなか、当社でもメンタルヘルス不調に起因して休職する従業員が継続して発生しており、課題として認識しています。より積極的に従業員の心の健康の保持増進を図ることは重要と捉え、さまざまな取組みを行っています。

[メンタルヘルス不調者新規発生数]

| 目標 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |

|---|---|---|---|---|

| 新規発生数 | 対前年減少 | 76人 | 80人 | 100人 |

メンタルヘルス推進施策(こころの健康づくり計画)

- 単年度の「健康経営(DAIDO-ココ・カラ)取組方針」のなかで、「メンタルヘルス推進施策(こころの健康づくり計画)」を策定し、メンタルヘルス対策を重要な項目の一つとして継続して取り組んでいくことをすべての従業員に明示しています。

教育・研修

- 本人向け「メンタルヘルスガイドブック」、および、管理監督者向け「メンタルヘルス管理監督者用ガイドブック」を提供するとともに、「ヘルスリテラシー向上研修」のなかで、「セルフケア(ストレスやストレスと上手に付き合うことの重要性など)」や、「ラインケア(いつもと違う部下に気づくことなど)」に関する研修を行っています。また、新入職員の入社時研修、新任職位任用者の研修時にもメンタルヘルスに関する研修を組み込んでいます。

相談窓口

- 「健康ダイヤル」「心の相談ネットワーク(健保組合)」を設置し、従業員の心の健康に関する相談に応じています。

メンタルヘルス・マネジメント検定

- 職場のメンタルヘルスの推進においては、「ラインケア」が重要であるとの認識のもと、職位任用者全員が「メンタルヘルス・マネジメント検定試験Ⅱ種【ラインケアコース】」を取得することとし、受験料を補助しており、職位任用者取得率目標95%を維持しています。また、希望者には同検定の「Ⅰ種【マスターコース】」および「Ⅲ種【セルフケアコース】」の取得についても会社が受験料を補助しています。

※会社が補助した受験料総額(2024年度):約101万円

[メンタルヘルス・マネジメント検定Ⅱ種(ラインケアコース)の職位任用者取得率]

| 目標 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |

|---|---|---|---|---|

| 取得率 | 95.0% | 98.3% | 97.1% | 97.0% |

(3)相談できる環境の整備 ~相談窓口~

従業員やその家族の心身の健康・悩み等、状況に応じて相談できるように、さまざまな相談窓口を設置しています。

- 相談窓口の利用方法は、すべての従業員が閲覧可能な社内イントラネットに掲示するとともに、毎月発行している「衛生委員会ニュース」にも掲載するなど、周知しています。

[窓口と認知度]

| 相談窓口 | 内容 |

|---|---|

| 健康ダイヤル※1 | 心身の健康相談 |

| セカンドオピニオン※1 | 主治医以外の医師に病気に関する相談 |

| 婦人科・小児科オンライン相談※2 | 女性や子どもの健康に関する悩みを相談 |

| がん相談 | 専門医※3に自身や家族のがんについて相談 |

| こころの相談ネットワーク※4 | 心の悩みの相談 |

※1委託先:ティーペック株式会社

※2委託先:株式会社Kids Public

※3当社が顧問契約を締結した専門医

※4健保組合が実施(委託先:MBK Wellness株式会社)

(4)禁煙への取組み

「喫煙」は予防できる最大の死亡原因とされており、禁煙に向けた取組みを積極的に進めてきました。

[禁煙に向けたこれまでの取組み]

| 実施年度 | 項目 | 内容 |

|---|---|---|

| 2018 | 社内完全禁煙の実施 | 当社屋内・敷地内を完全禁煙 |

| 2022 | 就業時間中禁煙の実施 | 就業規則上の休憩時間を除き禁煙 |

| 採用時募集要領への追記 | 社内完全禁煙に加え就業時間中禁煙を追記 | |

| 禁煙デーの設定 | 毎月22日に終日禁煙を推奨、喫煙教材を提供 | |

| オンライン禁煙プログラムの提供 | 禁煙プログラムを提供(自己負担なし) | |

| 非喫煙者へのポイント付与 | 定期健診結果非喫煙者に年1回KSPポイントを付与 | |

| 2023 | 禁煙月間の設定 | WHO世界禁煙デーを含む5月を禁煙月間に設定 |

これらの取組みもあり喫煙率は徐々に低下していますが、目標の「喫煙率10%未満」へ向けて、2024年度は「就業時間中禁煙ポスターの掲示」「喫煙者限定アンケート」などの取組みをあらたに開始しました。

[喫煙率]

| 目標 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |

|---|---|---|---|---|

| 喫煙率 | 10.0% | 16.7% | 16.7% | 16.6% |

就業時間中禁煙ポスター

- 就業時間中は禁煙であることを一層周知し、喫煙習慣のある方の禁煙に取り組む意識の醸成を目的として全支社および本社各フロアのデジタルサイネージに「就業時間中禁煙」のポスターを掲示しています。また、2022年度より毎月22日を禁煙デーとし、全社での禁煙に取り組んでいます。

喫煙者限定アンケート

- 禁煙に取り組むきっかけを提供する目的を兼ねて、喫煙習慣のある者に限定してアンケート実施しました。

- アンケート時点で禁煙に取り組み始めている従業員を含め、約7割の者に禁煙意志があるとの結果が得られています。当アンケートは、喫煙習慣のある者を対象に年1回継続して実施します。

(5)適度な運動の習慣化に向けた取組み

適度な運動には、「骨を丈夫にし、筋肉を強化」「肥満の予防・改善」「高血圧や糖尿病、動脈硬化への直接的な予防・改善」といった効果があり、習慣化を支援しています。

ウェアラブル端末の斡旋(費用補助)

- 運動習慣の意識づけとして、歩数や消費カロリーなどを把握できる「ウェアラブル端末(活動量計)」の購入費用の補助を行い、多くの従業員が日常的に活用できるよう取り組んでいます。

※ウェアラブル端末購入費用に対して会社が補助した総額(2024年度):約760万円

[斡旋によるウェアラブル端末の購入数]

| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |

|---|---|---|---|

| 購入数 | 679件 | 702件 | 1280件 |

[ウェアラブル端末を所持する従業員の割合]

| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |

|---|---|---|---|

| 所持率 | 58.5% | 60.3% | 63.8% |

ウォーキングキャンペーン

- 全役職員を対象として、「KSP」を活用した期間1ヵ月のウォーキングキャンペーンを年3回、定期的(6月、10月、2月)に開催しています。

- 歩数の状況などにより、健康に関する商品等に交換可能なKSPポイントが付与されるほか、職場の仲間とチームでエントリーすることもでき、運動の習慣化に加えて、職場のコミュニケーションの向上にも役立っています。

- 参加率は80%を超え、社内の健康増進イベントとして定着しています。また、当社のお客さまである中小企業で働くみなさまや、当社の代理店のみなさまとも一緒に開催しており、健康経営の普及にも貢献しています。

[ウォーキングキャンペーン参加率]

| 目標 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |

|---|---|---|---|---|

| 参加率 | 80.0% | 68.7% | 81.6% | 85.1% |

※年3回の「(参加者の合計)/(対象者の合計)」

スポーツジム

- 「健康づくりのための身体活動・運動ガイド」では、「息が弾み汗をかく程度以上(3メッツ以上の強度)の運動を週60分以上(=週4メッツ・時以上【筋力トレーニングを週2~3日】)」行うことが推奨されています。

- 健保組合は、2024年度に「フィットネスクラブ・スポーツクラブ・スポーツジムのルネサンス」の法人会員となり、被保険者・被扶養者(従業員とその家族)は、会員価格で「ルネサンス」の提供する施設等サービスを利用できるようにするなど、運動の習慣化を支援しています。

こうした取組みにより、「適切な運動習慣のある人の割合」は、徐々に改善してきています。

[適切な運動習慣のある者の割合]

| 目標 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |

|---|---|---|---|---|

| 適切な運動習慣のある者の割合 | 50.0% | 39.4% | 39.4% | 40.1% |

(6)「女性特有の健康関連課題」に関する取組み

一般に「プレゼンティーイズム(欠勤はしていないが、心身の健康問題によって仕事のパフォーマンスが低下している状態)」は女性が大きい傾向にあり、当社でも同様の傾向にありますが、女性従業員が約7割を占める当社では、女性従業員が健康で活き活きと働けることは特に重要であり、「女性特有の健康関連課題」に積極的に取り組んでいます。

[プレゼンティーイズム(生産性値)※]

| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |

|---|---|---|---|

| 全従業員 | 78.5 | 77.4 | 77.2 |

| 男性 | 84.6 | 83.7 | 83.5 |

| 女性 | 75.8 | 74.5 | 74.4 |

※「病気やけががないときに発揮できる仕事の出来を100%として過去4週間の自身の仕事を評価してください」との設問に対する回答の平均値。

女性向けヘルスケアサービス“FEMCLE”

- 女性従業員は、月経や更年期といった特有の健康関連課題に対して「がまんして就業」していることが多く見られ、「プレゼンティーイズム(欠勤はしていないが、心身の健康問題によって仕事のパフォーマンスが低下している状態)」が大きくなる原因の一つと考えられます。

- そこで、「オンライン問診」への回答を通じて「受診推奨度」を判定し、客観的に自身の身体の状態に気づく機会を提供するとともに、必要に応じて厳選された婦人科専門医にチャット形式で手軽に相談したり、希望の条件(女医、自宅の最寄り、土曜診療あり等)を満たす婦人科の紹介を受けたりすることのできる株式会社リンケージの女性向けヘルスケアサービス“FEMCLE”を2023年から実施しています。

- 参加(回答)した女性従業員の結果として、月経や更年期に関連して何らかの症状を有する者が9割を超え、症状によって50%前後の者が「受診推奨」または「要至急受診」に該当するということが判明しました。

- “FEMCLE”を2023年度・2024年度の経年で回答した者のうち、婦人科を受診した者の多くが「症状が改善」または「症状が消失」するなどの改善を実感しており、自身の身体の状態への気付きからの行動変容につながっています。

[“FEMCLE”実施結果の概要]

| 項目 | 結果 | |

|---|---|---|

| 2023年 | 2024年 | |

| 参加(問診回答)率 | 50.7% | 58.7% |

| 有症状者率※ | 90.3% | 88.6% |

※調査項目(月経周期、月経痛、過多月経、PMS、更年期様症状)において何らかの症状を有している方の割合

- 多くの女性従業員が「がまんして就業」していることについて、性別を問わずすべての従業員が「まずは知ることが大切」と考え、“FEMCLE”の実施結果を全従業員へeラーニングによりフィードバックしました。フィードバック研修の受講率は94.2%、そのうち、参考になったとの回答率が98%を超え、「受診しようと思った」「かかりつけ医を持とうと思った」「周囲に配慮しようと思った」など、行動変容につながる多くの声が寄せられ、健康で活き活きと働ける職場作りに向け効果があったものと評価しています。

[“FEMCLE”結果フィードバック研修の概要]

| 項目 | 結果 | |

|---|---|---|

| 「参考になった」との回答者割合 | 98.7% | |

| 「男性が学ぶことについて「大切」と思う」との回答者割合 | 96.4% | |

| 「かかりつけ医を持ちたいと思った(持っている)」との回答者割合※ | 92.0% | |

※女性の回答者中の割合

(7)職場単位の取組み

職場単位で健康保持・増進の取組みを実践することにより、ヘルスリテラシーの一層の向上や生活習慣の改善、コミュニケーションの一層の促進につながることなどを期待して、支社・部門ごとに独自の施策を企画・立案し「健康経営(ココ・カラ)宣言」を行う取組みを実施しています。

- すべての支社・部門に共通の目標として「定期健康診断9月末完了率・ストレス検査受検率・1日当たり平均歩数」の3つを設定するとともに、ココ・カラリーダーを中心に衛生管理委員会等の場で支社・部門独自の取組みを企画、設定することとしています。

- 支社・部門ごとの「健康経営(ココ・カラ)宣言」」は、毎年度始に前年度の振り返りを行ったうえで作成することとしており、全従業員に公開しています。

[支社の「健康経営(ココ・カラ)宣言」例]

| A支社 | B支社 | C部 | ||

|---|---|---|---|---|

| 前年度の振り返り |

|

|

|

|

| 当年度の健康経営(ココ・カラ)宣言 | キャッチフレーズ | 健康と元気のA支社 | ココロとカラダが日本一 “ウェルビーイング”な支社を目指し、 “オール(B支社)”で健康増進! |

心も体も超健康! 全員がいきいきと働く 明るい職場を創ろう! |

| 宣言内容 |

|

|

|

|

- また、厚生労働省から健保組合へ送付される「スコアリングレポート」をベースとして、支社・部門ごとに「生活習慣」「健康経営に関する意識・理解」「健康経営施策の取組状況」などを「見える化」した「健康経営に関する各種指標実績(所属員平均)資料」を提供し、職場単位の取組みを支援しています。

(8)感染症対策

感染症は、自身が罹患しないように予防に努めるだけでなく、感染を拡大させないために病原体を「持ち込まない・持ち出さない・拡げない」ことが大切であり、感染症対策に取り組んでいます。

- 「ヘルスリテラシー向上研修(eラーニング)」への感染症に関する基礎知識の組み込み、「“ココ・カラニュース”ヘルスアップ」での取り上げなど、研修・教育を行っています。

- インフルエンザに関しては、東京・大阪本社では、毎年、会議室等を使用して接種会場を設け、職域予防接種を実施しているほか、支社等においても「職場におけるインフルエンザ予防接種実施時のポイント」にもとづいて、職域予防接種を積極的に実施しています。

※内務従業員組合では、組合員に対して接種費用の一部を補助しています。

- 肝炎ウイルスに関しては、定期健康診断のなかで、35歳時の健診項目に「HBs抗原、HCV抗体」検査を自己負担なく受診できるよう組み込んでいます。

- 風しんに関しては、過去に公的に予防接種が行われていない年代を対象に実施されている「追加的措置」につき、定期健康診断時にあわせて自治体の支援等を活用し抗体検査を受けることを推奨しています。

- ヒトパピローマウイルス(HPV)に関しては、定期健康診断の実施要領を従業員に通知するなかで、厚生労働省リーフレット「HPVワクチンの接種を逃した方に接種の機会を提供します」もあわせて提供し、HPVワクチン(子宮頸がん予防接種)のキャッチアップ接種を推奨しています。

(9)仕事との両立支援

仕事との両立支援を促進するため、両立支援ハンドブックを刷新(これまでの「育児」「介護」との両立に加え、新たに「治療と仕事」パートを新設)し、治療に直面した際の本人および上司の対応事項や留意点(相談方法や個人情報への配慮等)を明文化し、社内ポータル等を通じて従業員に周知しています。

- 子の看護等・介護休暇の取得対象の拡大や、従来の生理休暇を「ウェルネス休暇」に改定し、従業員の抱える様々な健康ニーズに応えることができるよう取得事由を拡大※するなど、両立支援制度の一層の充実に取り組んでいます。

※ 詳細は「3. 労働時間の縮減(2)休暇の取得を促進する取組み」参照。

(10)その他の取組み

上記以外にも、さまざまな取組みを実施しています。

KSP(KENCO SUPPORT PROGRAM)メニューの利用

- 「KSP(KENCO SUPPORT PROGRAM)」の活用を推進しており、さまざまなメニューを利用することができます(KSPを通じた健康行動に応じてポイントが付与され、健康に関連した商品やサービスと交換できます)。

- また、2025年8月にKSPをバージョンアップし、各種サービスへのアクセシビリティの向上や、歩数連携の自動化など、利便性が向上しました。

[KSPの主なメニュー]

| メニュー | 内容 |

|---|---|

| オンライン運動レッスン | ルネサンスのオンライン運動レッスンを無料で利用できる |

| がんリハビリ運動支援 | がん治療によって起こる身体の不調の改善を支援する |

| オンライン診療 | オンラインで医師の診察・薬の処方等を受けられる |

| 健康インフォメーション | 病名や予防法など、からだとこころの健康に役立つ情報を知ることができる |

生活習慣の改善をサポートする「カロママプラス」アプリ

- 株式会社Wellmiraが提供する、毎日の食事や運動、体重、睡眠などのカラダ情報の記録に対し、管理栄養士がアドバイスを配信する「カロママプラス」を「KSP」を経由して無料で提供しています。

企業内診療所

- 東京・大阪本社には、企業内診療所として「T&D保険グループ診療所(東京本社)」「肥後橋診療所(大阪本社)」を設置しています。

大阪本社における環境整備

- 大阪本社では、保険契約の管理業務を行う部門が集中しており、専用のパソコンによる作業を担当する従業員も多く、肩こり・腰痛等の緩和を目的に「はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師」の有資格者(ヘルスキーパー)が常駐し低廉な価格でマッサージを提供しているほか、ぶら下がり健康器やルームランナーを設置しています。

健保組合の取組み(保健事業)

- 会社(事業主)の実施する定期健康診断において、法定項目以外の健診項目(がん検診など)を健保組合で補助しているほか、保健事業としてさまざまな取組みを実施しています。

- 「スコアリングレポート」は、被扶養者等を除き会社(事業主)の従業員のみを対象としたものについて提供を受け、全体版と合わせて双方で共有しています。

[健保組合の保健事業(主なもの)]

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| がん検診の二次健診時費用補助 | 定期健康診断時の肺・胃・大腸・乳・子宮頸がん検診で「要精密検査・要治療」に該当した場合の二次健診の費用を一部補助しています。 |

| 脳ドックの費用補助 | 定期健康診断と同時に「脳ドック」を希望する者に対して、費用の一部を補助しています。 |

| 睡眠時無呼吸症候群(SAS)リスク検査費用補助 | 睡眠時無呼吸症候群の懸念がある方の受診に際して、初診および簡易睡眠検査の費用の一部を補助しています。 |

| 歯と口の健康チェック | 提携先の歯科医院で、目視による虫歯・歯周病等のチェックやカウンセリングを無償で受けられます。 |

| 歯周病リスク検査 | 検査キットのガムを噛んで唾液を採取し送付する歯周病リスクを判定する検査を一定年齢の方を対象に、無償で提供しています。 |

| 家族健診 | 35歳以上の被扶養配偶者(女性)、40歳以上の被扶養者を対象に特定健康診査を含む健康診断を無償で受診できるようにしています。 |

| 心の相談ネットワーク | 「2.(2)心の健康(メンタルヘルス)保持・増進に関する取組み」参照。 |

| スポーツクラブルネサンス | 「2.(5)適度な運動の習慣化に向けた取組み」参照。 |

アイコン大同生命健康保険組合ホームページ「保健事業のご案内」別ウィンドウで開きます

3. 労働時間の縮減

(1)労働時間の縮減に向けた取組み

健康で活き活きと働けるよう労働時間の一層の縮減、適正化に取り組んでいます。

- 労働時間を適切な管理に資するよう勤務管理システムにパソコンのログオン・ログオフ時刻を表示し、乖離がある場合は上位者が確認する仕組みを設けています。

- 全従業員の勤務時間をモニタリングし、月の労働時間が一定時間を超える従業員に対して、本人および所属長へ個別に注意を促すなど長時間労働の未然防止に努めています。

- 一人ひとりのニーズに応じたより柔軟な働き方に対応できるようコアタイムを設けずに始業・終業を職員の決定に委ねる「フレックスタイム制度」や「短時間勤務制度」を導入しています(内務職員等)。

- また、通勤の負担を軽減するとともに、よりフレキシブルな働き方ができるよう在宅勤務やサテライトオフィス、シェアオフィスなどのテレワークを導入しています。

- パソコンの自動シャットダウンやビルの自動消灯のほか、毎月職場ごとに「早上がりデー」を設定し当日は所定時刻で終業・退社するよう促す(内務職員等)など、「早上がり」を推進しています。

[一人当たり月平均労働時間]

| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |

|---|---|---|---|

| 平均労働時間 | 168.2時間 | 171.1時間 | 167.0時間 |

※営業職員を除く。

[法定外労働月45時間超、同80時間超の発生人数]

| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||

|---|---|---|---|---|

| 法定外労働時間 | 45時間超 | 29人 | 14人 | 20人 |

| 80時間超 | 3人 | 0人 | 0人 | |

(2)休暇の取得を促進する取組み

休暇制度を整備し、取得促進に取り組んでいます。

- 有給の休暇として、年次有給休暇、積立休暇、特別休暇、特定休暇を設けています。

- 特別休暇には、勤続10年ごとのリフレッシュ休暇(内務職員等)、夏季特別休暇(営業職員)、ボランティア休暇、男性職員の育児参加のための休暇(内務職員等)、また、特定休暇には、看護休暇、介護休暇※、産前産後の休暇など充実した休暇制度を整備しています。

※ 育児・介護休業法の改正(2025年4月1日施行)にともない、子の看護等・介護休暇の取得対象を拡大しました。 - また、従業員の抱える様々な健康ニーズに応えることができるように、2025年8月にウェルネス休暇を導入(従来の生理休暇を名称変更、取得事由を拡大)しました。当休暇は、仕事と治療の両立支援の側面もあり、健康診断後に再検査の指示があった場合や経過観察のための受診・通院・治療および不妊治療もしくはそれに関連する検査などで通院が必要な場合に、利用することができます。

- 全員が年間14日以上の休暇を取得することを目標に設定し、年間20日の有給休暇の取得を推奨しています。休暇取得の促進に向けて、年1回(原則として8月・9月)、5営業日を含む連続7日以上の休暇(計画年休)の取得を義務付けています(内務職員等)。また、職場ごとに所属員の休暇予定を全員で共有する「休暇取得予定表」を作成する取組みなどを通じて計画的な休暇取得を推進しています(内務職員等)。これらの取組みにより、一人当たり年間有給休暇取得日数は目標14日以上を達成しています。

[一人当たり年間有給休暇取得日数]

| 目標 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |

|---|---|---|---|---|

| 取得日数 | 18.9日 | 20.7日 | 21.9日 | 20.5日 |

※営業職員を含む